计算主义的观念促使人类的目光数字化了。在这一现代观念的笼罩下,自我、个体乃至社会都可以用数字来表征和计算。当这种思维发展到今天,互联网就取代了计算机,成为关于世界的完美隐喻。倒回去30年,这样的隐喻还显得过于前卫。那时候,预言家还在想象一个“硬联结”的未来世界——我们每个人都俨然是一台有着主机、显示器和数据线的电脑,按照某种规则,联结成一个庞大的社会网络。而今,当预言或多或少地变成现实,这样的想象就有些陈旧了。

《黑客帝国3:矩阵革命》电影剧照

《黑客帝国3:矩阵革命》电影剧照

对于未来,最新的想象来自《黑客帝国》。在那部电影里,时空、物质、感觉、情感、意识、身体等等,一切都是“矩阵”(Matrix)生产的数字化存在——这符合相当时髦的“赛博空间”(cyberspace)理论。显然,导演沃卓斯基兄弟想到了用计算主义作为整个故事的观念背景。因为矩阵正是概率论和统计学里一个非常重要的数学工具,常常用来描述样本或变量的分布。而“cyberspace”也非胡编乱造的单词。它源自控制论(cybernetics)一词,意为一门控制和管理大型系统的应用科学。事实上,它的理论基础之一也是概率与统计。

在数学领域,矩阵也翻译成“母式”。这种翻译更能反映Matrix一词的丰富和复杂。Matrix的本意是“母亲的”,引申义为万物产生的基础,即母体。在医学或解剖学中,Matrix指的是子宫。在细胞学中,它的意思是细胞间质。化学领域里,Matrix指的是分析对象之外的一切组成,常常译成基,或者基质。铸造行业,它是铸模;冶金领域,它译做基体;牙科里的牙瓷片、型片是它,印刷行业的母版、纸质字模也是它。到了矿物学中,Matrix就成了母岩、填质、脉石。地理学里的发源地或策源地,同样是Matrix。

也有学者借Matrix这个词来指代一个人或一个组织生长的大环境,一些哲学家还在《黑客帝国与哲学》一书中对此进行了深入的讨论。当然,这样的探讨不大可能得出什么结论。如果真有那么一天,人类抛却了血肉之躯,主动或被迫地将自己上载到赛博空间之中,以纯粹数字化的形态存在。对于这样的存在状态与“存在物”,现在的人类只能想象,却无法感受。因为那时候的世界不仅仅是一个“软联结”的社会网络。本质而言,那是一个死后的世界。我们对此的想象,造成的心理效果无异于阴曹地府或云中天堂。

不过,相对于Matrix的复杂性,《黑客帝国》对它的拒斥却简单直接。这种拒斥,与其说是批判,不如说是偷懒。在这个问题上,沃卓斯基兄弟不假思索地迎合了一种现代观念——社会乃虚幻,个体才真实。

当然,个人主义的观念历来有着强弱不同的表述,在不同的社会中也有着各自不同的文化版本。社会学家孙隆基就曾在《美国的弑母文化》一书指出,相较于欧洲,美国人具有更加强烈的个人主义。在如此强烈的观念作用下,自20世纪50年代以来,“母亲”逐渐从美国家庭中必不可少的成员,衍变成了一种阻碍个人成长的消极象征。用孙先生的话讲,现在的美国人似乎认为,母亲是有罪的。她的原罪就在于,“她试图用母爱将儿女锁闭在湿黑的子宫之中。”而一个人之所以未能达成独立健全的人格,往往就是因为某种类似于母爱的东西妨碍了他“成为自己的主人”。就像亨利·蒙特朗(Henri de Montherlant)所说:“阿喀琉斯身上致命的脆弱之处就是他母亲捉住的地方——脚踝。”

孙先生认为,与无限颂扬母爱,常将国家、社会或组织比拟为母亲的中国人相比,美国人简直有弑母情结。美国几乎没有颂扬母爱,也极少有正面描写母子关系的电影。相反,贬抑或负面渲染母亲的作品倒广受欢迎。他特别以希区柯克的《惊魂记》为例,指出母爱恐惧症的“样板戏”在美国具有多么浓烈的心理魅力。我相信,他如果看过《指环王》的导演彼得·杰克逊的早期作品《Braindead》(群尸玩过界),同样会引为案例。在那部小成本恐怖片的结尾,遭遇病毒感染的母亲变身硕大的怪物,肚腹裂开,欲把已经成人的儿子重新塞回去。

在如此防范母爱的社会里,Matrix也就成了负面的东西。到后来,连“社会”都变得相当可疑。人们觉得,母体与社会足以互为喻体和本体。母亲吞噬儿女,母体压制个体,社会淹没个人,这一系列想象犹如危险到无可挽回的溶血反应,以至于当年心生恐惧的撒切尔夫人喊出这么一句话:“根本不存在什么社会!”

奇妙的是,赛博空间一词也在那个时代诞生了。它意味着恐惧的另一端——根本不存在什么个体。因为个体和社会一样,都可能成为数字化的幻象。1984年,作家威廉·吉布森(William Gibson)在小说《神经漫游者》(Neuromancer)中创造了这个词——《黑客帝国》的基本构思即来自于此。吉布森将赛博空间描绘为一个感觉或幻觉的共同体——人们将自己的意识上载到这个矩阵当中,共感共时地享受着无所不能的自由。至于每个人的身体,仅用一种高水平的肾上腺素维持着就可以。而小说的主角,24岁的凯斯(Case)却中了一种毒,再也无法返回赛博空间,不得不依赖自己那沉重冗赘的身体活着。看来在吉布森预言的未来中,不单社会消失了,连个体也变得虚无。

这当然是一种以计算主义为基础的想象,但这个想象切切实实地限制着人的观念。既然一切都能通约为数字,那么真与假、好与坏、是与非、丑与美、灵与肉、黑与白等等,不都可以简化为二进制中的1和0吗?不都可以用某种算法予以呈现、复制、消除?从这个角度看,个体与社会还有什么确定无疑不可通约的性质呢?更进一步讲,世上所有的事物,还有没有物质意义上的存在?

因创造黑洞一词而闻名的物理学家约翰·韦勒(Joho Wheeler)道出了计算主义的世界观。他说:“一切事物都源自数字。一切事物——每个粒子、每个力场,甚至时空的连续性本身,它们的功能、意义、存在都完全来自一个二元的选择,即比特(bit)。我们所称的现实的一切,都来自对‘是/否’这种二元选择问题的最终分析。”

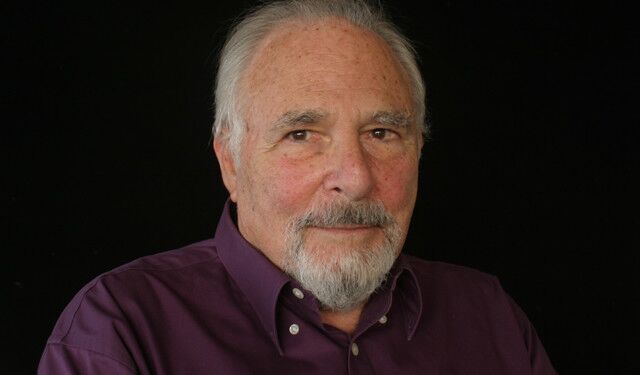

保罗·艾克曼(Paul Ekman)是一位美国心理学家,是研究情绪和面部表情的先驱。他被认为是二十世纪最杰出的100位心理学家之一。

保罗·艾克曼(Paul Ekman)是一位美国心理学家,是研究情绪和面部表情的先驱。他被认为是二十世纪最杰出的100位心理学家之一。

真那么简单?心理学家保罗·艾克曼(Paul Ekman)讲的一个小故事,颇能揭示出这种计算主义的幼稚。那是他在巴布亚新几内亚进行情感研究的时候。有一天,他离开蹲点的村子,到很远的一个地方去洗澡,以及给摄影机充电。那个地方有几个现代设施,还有一所澳大利亚援助的医院。

在那里,艾克曼遇见一个土著妇女。她背着奄奄一息的孩子,从数公里外的某个村子到这里来看病。可惜,医院没有救回那个孩子。一个医生准备开车将她和孩子送回家,并邀请艾克曼顺道而会。一路上,那位母亲一声不吭,没有流露出丝毫情绪,只是一直将死去的孩子揽在怀里。直到回到村子,她看见自己的族人,才开始落泪,表现出极大的痛苦。后来那位医生认为她是在装模作样,只是为了打动亲族才表现出一种礼节性的情绪。他的理由是,假如那位妇女真的如此绝望和痛苦,这一路上早就表现出来了。

然而艾克曼不这么认为。他猜想,或许只有在能与自己分担痛苦的人的面前,那位母亲才真正体会得到痛苦的存在。她从没有火柴没有自来水没有镜子,甚至除了草裙没有任何衣服的社会中走来,来到一个西式的现代医院,在那里,她所经历的一切仿佛都不是真实的,有如从火星来到地球。在这样一个陌生的环境里,她的痛苦没有意义。艾克曼认识到,我们每个个体的确能够清楚地意识到不幸的发生,“然而只有当我们向别人倾诉并且看到他们作出相应的反应时,痛苦才被赋予了更深刻的意义。”

我觉得,更深刻的乃是艾克曼的见解。他道出了个体与社会的实质——只有当这二者相互依存,它们才真实而有意义。所谓数字化的个体或社会,都是建构起来的神话。不仅如此,艾克曼还给所有人类研究一个重要的启示。时刻不忘我们存在的基础——在场(社会)的身体。

转载请注明:好奇网 » 若有一天我们的肉身不复存在